近日,資源與環(huán)境學(xué)院王軍教授課題組在《Journal of Hazardous Materials》發(fā)表了題為“Multi-level biological effects of diverse alkyl chains phthalate esters on cotton seedlings (Gossypium hirsutumL.): insights into individual, physiological-biochemical and molecular perspectives”的研究論文。碩士研究生呂慧娟為該論文的第一作者,王軍教授為該論文的通訊作者。

黃河三角洲是黃河流域的重要組成部分,其生態(tài)環(huán)境脆弱、土壤污染和鹽漬化問題嚴(yán)重制約了區(qū)域社會經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。目前,有關(guān)黃河三角洲地區(qū)酞酸酯的生態(tài)風(fēng)險及環(huán)境危害還缺乏系統(tǒng)研究。對此,本研究圍繞黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展的國家戰(zhàn)略,針對黃河三角洲地區(qū)土壤酞酸酯污染問題,選取棉花(Gossypium hirsutumL.)為模式生物,分別從個體、生理生化以及分子水平全面揭示了典型酞酸酯(DOP、DBP和DEP)對棉花幼苗的毒性效應(yīng)及其作用機制。

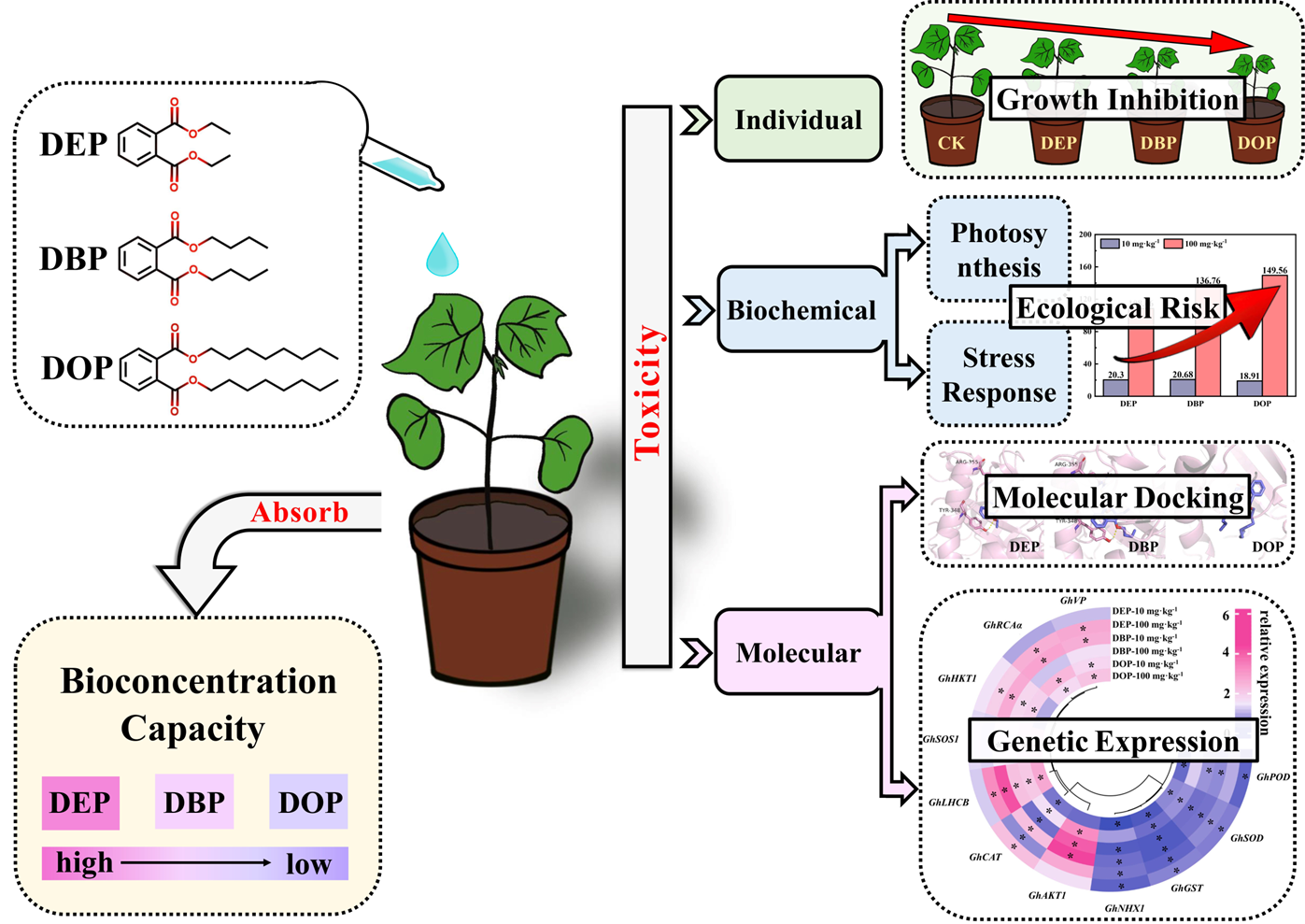

圖1 圖形摘要

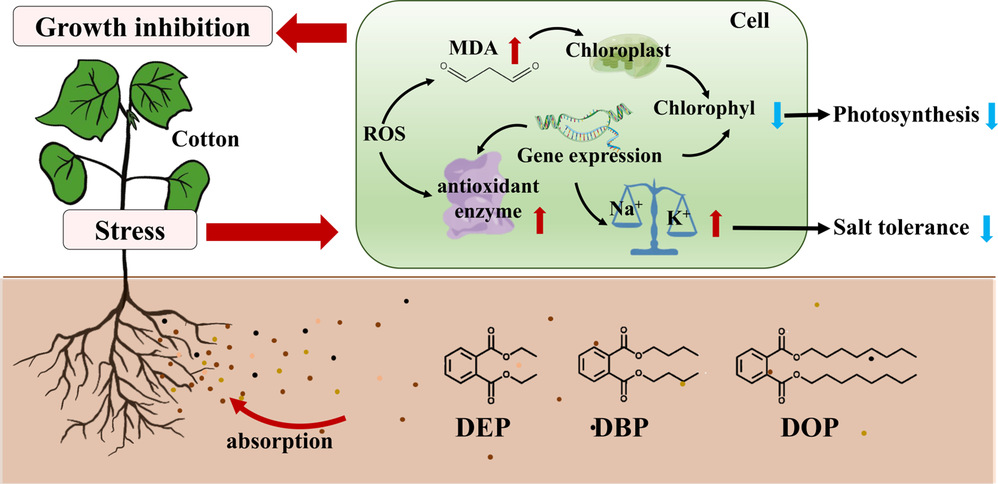

研究結(jié)果表明,三種酞酸酯(PAEs)暴露均能對棉花幼苗造成不同程度的損害。PAEs對棉花的生長發(fā)育有明顯的抑制作用,導(dǎo)致棉花葉片光合色素含量下降并出現(xiàn)非氣孔光合抑制。DEP、DBP和DOP脅迫干擾了棉花幼苗的抗氧化系統(tǒng),并造成脂質(zhì)過氧化損傷,而功能基因的異常表達(dá)表明污染物能夠降低棉花幼苗的抗逆性和耐鹽性,這對棉花幼苗的生存提出了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。風(fēng)險評估顯示,DOP對棉花幼苗的毒性影響最大,并呈現(xiàn)“劑量-效應(yīng)”關(guān)系,其次是DBP和DEP,這可能與棉花幼苗對短鏈PAEs具有更強耐受性有關(guān),分子對接模擬和污染物富集分析結(jié)果進(jìn)一步驗證了這一觀點。

圖2 PAEs對棉花幼苗的毒性作用示意圖

本研究為深入了解PAEs在鹽堿地環(huán)境中的生態(tài)毒性效應(yīng)及其作用機制提供了新的見解,研究結(jié)果為黃河三角洲地區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展具有重要現(xiàn)實意義,也為有效控制和阻斷PAEs對環(huán)境的污染提供科學(xué)支撐。

研究得到了國家自然科學(xué)基金項目、山東省泰山學(xué)者專項基金和山東省重點研發(fā)計劃項目的資助。

文章地址:https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2023.132352

編 輯:萬 千

審 核:賈 波