近日,資源與環(huán)境學(xué)院油倫成教授在《Nature Food》上發(fā)表了題為“Optimized agricultural management reduces global cropland nitrogen losses to air and water”的研究論文。

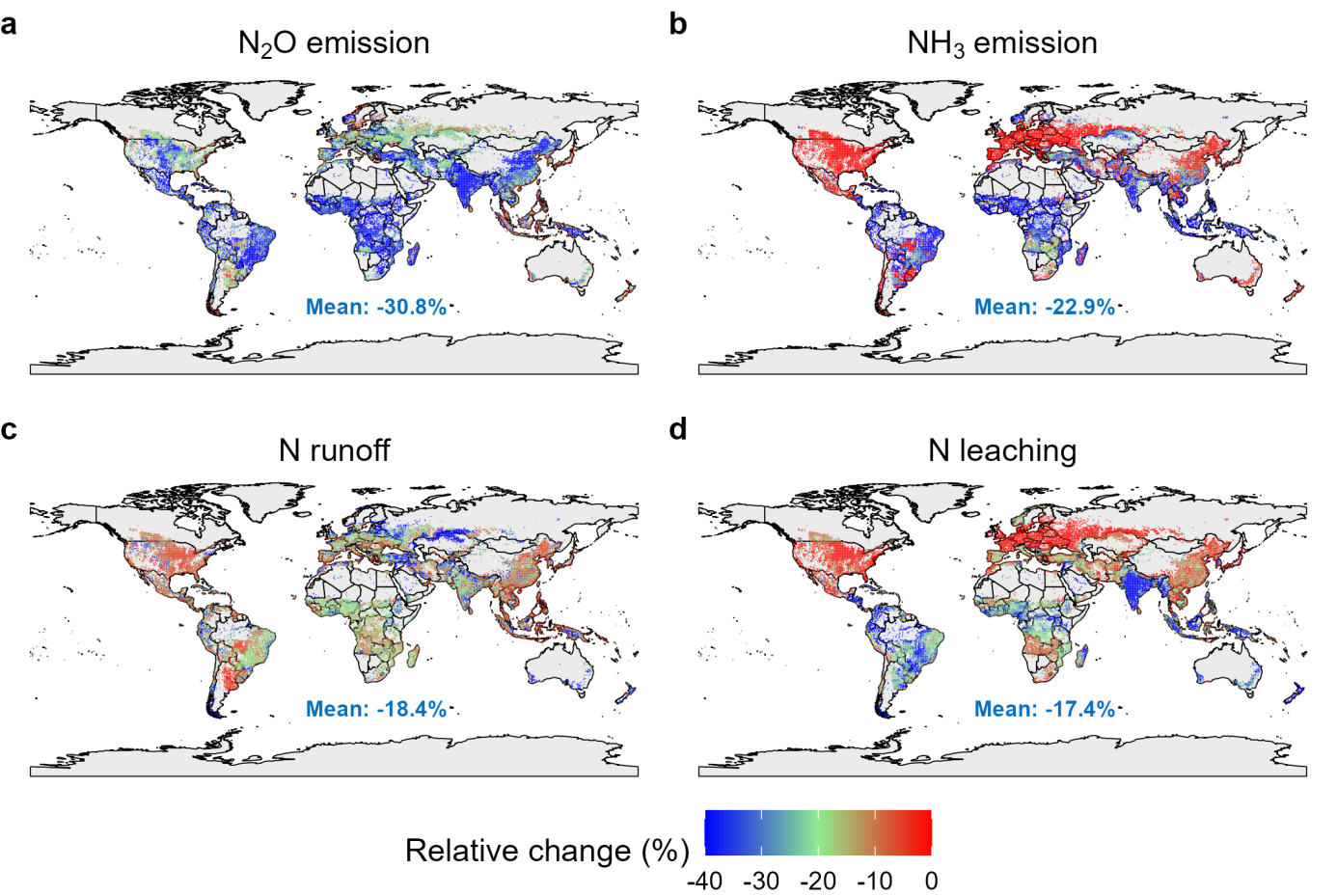

該研究評(píng)估了優(yōu)化管理措施降低全球農(nóng)田氮損失的潛力,在考慮當(dāng)?shù)貧夂颉⑼寥罈l件和傳統(tǒng)管理措施的背景下,可使全球范圍內(nèi)N2O排放、NH3揮發(fā)、氮徑流和氮淋洗平均減少17-31%,為氮素可持續(xù)管理提供了理論支撐和科學(xué)證據(jù)。

氮素是全球農(nóng)業(yè)生產(chǎn)系統(tǒng)的關(guān)鍵養(yǎng)分,但其過(guò)量輸入引發(fā)了一系列重大環(huán)境問(wèn)題,已成為影響全球生態(tài)環(huán)境與可持續(xù)發(fā)展的核心挑戰(zhàn)之一。過(guò)量氮損失不僅加劇了溫室氣體的積累、加重了空氣污染,還導(dǎo)致水體富營(yíng)養(yǎng)化,威脅生物多樣性與人類健康。解決這一問(wèn)題對(duì)于推動(dòng)全球氣候治理、提升環(huán)境質(zhì)量和實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)至關(guān)重要,迫切需要農(nóng)業(yè)采取科學(xué)的養(yǎng)分管理策略,實(shí)現(xiàn)高效、環(huán)保的氮素利用。采用可持續(xù)的養(yǎng)分、作物和土壤管理措施可有效減少氮損失。例如,優(yōu)化氮肥類型、施用量、施用時(shí)機(jī)和位置的“4R”養(yǎng)分管理原則,結(jié)合秸稈還田、覆蓋作物等措施,有助于提高氮利用效率、改善土壤健康并減少環(huán)境負(fù)面影響。同時(shí),保護(hù)性耕作和生物炭施用在保持土壤結(jié)構(gòu)和減少養(yǎng)分流失方面也有顯著效果。當(dāng)前相關(guān)研究主要關(guān)注單一農(nóng)業(yè)管理措施對(duì)氮損失的影響,但缺乏對(duì)多種管理措施在不同場(chǎng)地條件下對(duì)氮損失影響的綜合評(píng)估。土壤類型、氣候條件等場(chǎng)地因素會(huì)影響氮素去向,量化這些因素對(duì)管理措施的影響十分重要。此外,當(dāng)前的全球氮損失評(píng)估方法中,尚未充分考慮到不同地區(qū)已采用的改良措施。

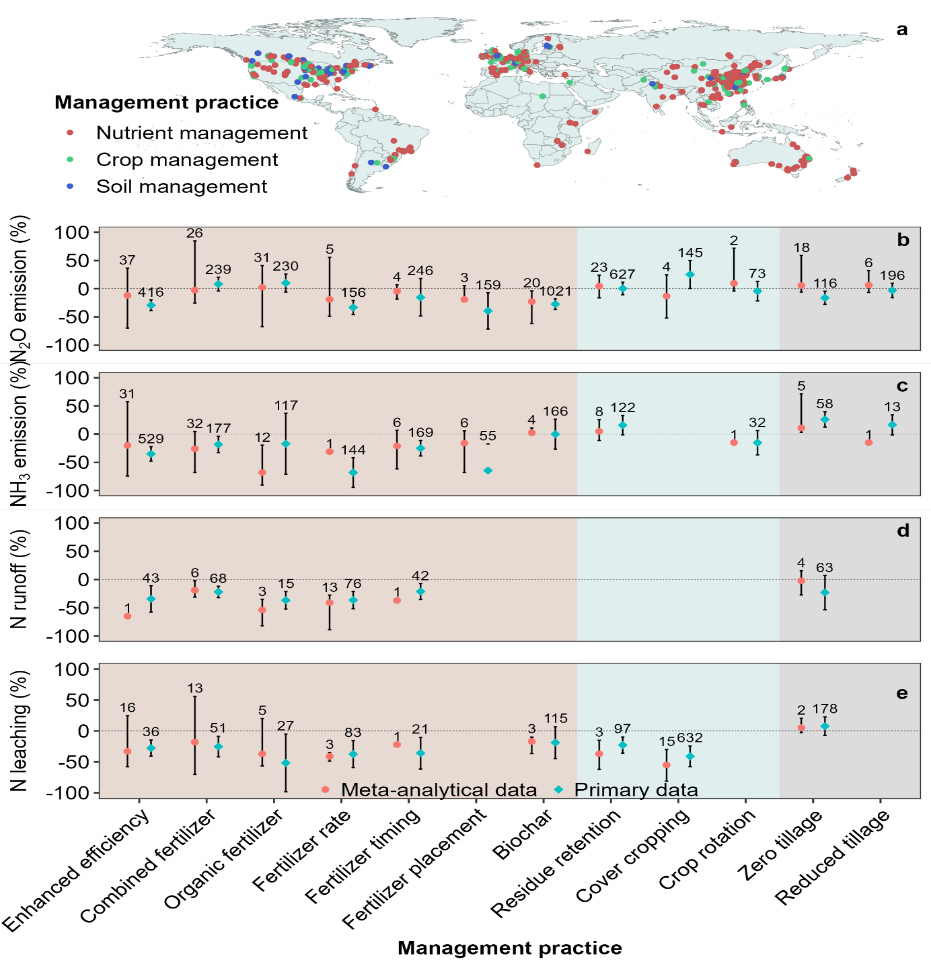

本研究通過(guò)大數(shù)據(jù)分析和回歸模型構(gòu)建等方法,系統(tǒng)評(píng)估了多種優(yōu)化農(nóng)田管理措施對(duì)氮損失(N2O排放、NH3揮發(fā)、氮徑流和氮淋洗)的影響,預(yù)測(cè)了不同管理措施在全球不同場(chǎng)地條件下的氮損失變化,并基于當(dāng)前管理措施采用情況對(duì)全球氮損失降低潛力進(jìn)行了全面評(píng)估,以制定更高效的減排策略。結(jié)果表明,優(yōu)化的農(nóng)田管理措施整體上顯著降低了四種氮損失,增效肥料、優(yōu)化施肥技術(shù)的作用效果尤為突出。模型優(yōu)化過(guò)程中發(fā)現(xiàn),氮損失受特定地點(diǎn)條件的顯著影響,不同的作物類型、土壤特性(如土壤pH、有機(jī)碳含量、黏土含量)以及氣候條件(如年均降水和溫度)均會(huì)影響管理措施對(duì)氮損失變化的效果。通過(guò)模型尺度升級(jí)預(yù)測(cè),優(yōu)化管理措施對(duì)減少全球農(nóng)田氮損失具有很大潛力,平均可減少N2O排放31%、NH3揮發(fā)23%、氮徑流18%及氮淋溶17%。

圖1 本研究涉及到的研究位點(diǎn)與優(yōu)化管理措施對(duì)農(nóng)田氮損失的影響

圖2 優(yōu)化農(nóng)田管理措施降低全球氮損失的潛力

中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)為完成該論文的第一單位,山東農(nóng)業(yè)大學(xué)為完成該論文的第二單位,合作單位還包括荷蘭瓦赫寧根大學(xué),油倫成教授為該論文的第一作者,中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)陳永亮副教授為該論文的通訊作者。該研究得到了中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)張福鎖院士全程指導(dǎo)。荷蘭瓦赫寧根大學(xué)Wim de Vries教授和Gerard H. Ros博士參與指導(dǎo)了具體工作。該研究工作得到了國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃和國(guó)家自然科學(xué)基金青年項(xiàng)目等項(xiàng)目資助。

編 輯:萬(wàn) 千

審 核:賈 波